Kesah

Oleh: Mar

“Jangan kau jadi perempuan sesat, menolak menguburkan mayat anak perempuanmu. Kau hanya akan membuatnya menderita!”

“Bukan dikuburkan atau tak dikuburkan yang membuatnya menderita, kau tahu itu! Kematian baru bisa diterima si mati setelah segala urusannya selesai, dan untuk anakku, artinya ia harus mendapat keadilannya.”

Itulah kalimat terakhir yang dilontarkan ibuku, sesaat sebelum sekelompok orang dusun menarik tubuhnya, mengikat tangannya, dan memasungnya dalam sebuah kandang yang akan jadi penjara seumur hidupnya.

Luka dan luka, seakan-akan tak habis-habis ditorehkan dalam tubuh kami. Ibu hanya menuntut keadilan atasku, anak semata wayangnya yang mati dalam keadaan paling mengenaskan yang bahkan tak bisa dibayangkan oleh manusia. Dan, karena semua orang tak peduli, padahal suara dan segala dayanya telah sedemikian koyak untuk berteriak dan menuntut keadilan, ia memilih cara paling gila, cara yang akan membuat orang waras amat tersinggung atas kegilaannya: menolak menguburkanku. Bagi ibu, menguburkanku berarti mengubur dosa orang-orang busuk itu, menguburkanku berarti menyembunyikan kebenaran, menguburkanku berarti membiarkan lupa menang. Karena itu, setengah mati ia akan menolak menguburkanku. Ia ingin setiap orang memandang mayatku yang ia awetkan dengan balsam dan air matanya, orang akan ingat atas dosa-dosa mereka kepada kami.

Tapi mereka tak terima. Mereka tak bersedia mengakui angkara mereka, ketidakpedulian mereka dan rasa kasihan yang tak berguna. Mereka marah. Lantas memasung ibuku yang tak bersalah dan menguburkan mayatku. Aku melihatnya, mereka tersenyum setelah itu, merasa bahwa dosa-dosa mereka telah raib, tertanam dalam tanah. Tapi mereka lupa, bahwa apa yang ditanam dalam tanah akan tumbuh dan berbiak.

***

Kau mungkin agak bingung dan bertanya-tanya tentang bagaimana aku mati dan apa keadilan yang kuinginkan. Maka, sekarang aku akan menceritakannya padamu.

Pertama, akan kuperkenalkan diriku dulu. Setiap orang mati akan kembali bernama ketika tubuhnya telah dimasukkan dalam lahat. Melalui sebuah nisan putih yang menjadi penanda di atas makamnya dan doa-doa yang diantarkan pada si mati itulah ia bernama. Dan, karena makamku tak bernisan dan tak ada sebutir pun doa yang digulirkan untukku, sebab memang tak perlu, doa-doa itu tak akan membantuku untuk meraih surga. Hanya orang-orang yang telah menerima kematiannya yang bisa pergi ke surga. Maka, aku akan menamai diriku sendiri. Kau bisa memanggilku, Mar.

Mar. Nama itu rasanya teramat merdu di kupingku. Ibu seringkali mengucapkannya dulu, “Mar, ayo makan,” “Mar, sudah mainnya, mandi dulu,” “Mar, ibu minggu ini tak pulang,” dan “Mar, maafkan ibu.” Ibu tak mampu lagi membiayaimu. Kau tak apa kan jika tak perlu lanjut SMA?”. Mar. Nama itu sungguh kusuka. Nama panggilan sematan ibu yang mengingatkanku atas hidupku dulu, tawa dan getirnya.

Ibu. Dia memanglah sosok yang amat berharga. Dia satu-satunya yang kupunya, bapakku telah mati, ah tidak, tepatnya kami anggap mati. Sebab tak pernah ada kabar apalagi pulang setelah pergi ke Kalimantan. Belakangan, baru aku tahu bahwa bapakku memang benar mati. Ia terkubur dalam tambang emas yang longsor. Kamipun tak perlu berpura-pura lagi. Kematianku tentunya membuat ibu jadi sebatang kara. Tapi, bukan itu yang membuatku bersedih melihatnya. Ia adalah perempuan mandiri dan tak bergantung pada siapapun. Aku bersedih, sebab kesendirian itu juga harus membuatnya menyangga dendam seorang diri.

Sudah kukatakan, aku mati dalam kondisi mengenaskan, ah tidak, menambahkan kata sangat di depannya pun tak cukup.

Lima orang bersepatu lars menculikku. Menyekapku di suatu tempat yang hanya kukenal dari suara dan baunya. Mataku ditutup. Aku disekap selama sembilan hari, tepat setelah demo. Memperkosaku bergantian dan menyiksaku. Aku mati tepat di hari ke sembilan. Mereka sedang gila waktu itu, menenggak ciu, memperkosaku untuk kesekian kali, menyilet kemaluanku, menyetrum puting susuku, sampai yang terakhir, yang membuat napasku putus, memasukkan gagang bayonet dalam vaginaku, menghancurkan seluruh isi perutku.

Kuumpati mereka terus dan terus, seperti zikir setelah salat. Kuumpati mereka bahkan setelah nyawaku tiada dan akan kuumpati mereka sepanjang jaman.

Mayatku dibuang di tepi hutan, beberapa pencari kayulah yang menemukannya. Aku dibawa ke rumah sakit dan baru bisa bertemu. Kami bertemu, setelah sekian lama, tapi aku telah menjadi mayat. Sambil melayang, aku menatapnya. Mata burung bondolnya yang biasanya tajam, kini merah, sayu, dan kosong. Tubuhnya yang dulu gesit dan kuat, kini kuyu. Ibuku hancur menyaksikan kematianku dan lebih hancur setelah melihat hasil autopsi. Tapi, kematianku juga memberinya kekuatan tak terhingga. Kekuatan dari rasa sakit seorang ibu yang anaknya di renggut paksa. Ia berjanji bahwa akan membalas dendam dengan memastikan aku memperoleh keadilan.

Ibu memutuskan membawaku pulang, setelah ia tahu orang hanya bisa kasihan dan tak berani berbuat bersamanya untuk menuntut balas dan keadilan buatku. Sementara yang berbuat dosa terhadapku kini sedang asyik menyesap ciu dan menari-nari dengan lagu yang diputar kala menyiksa dan memperkosaku.

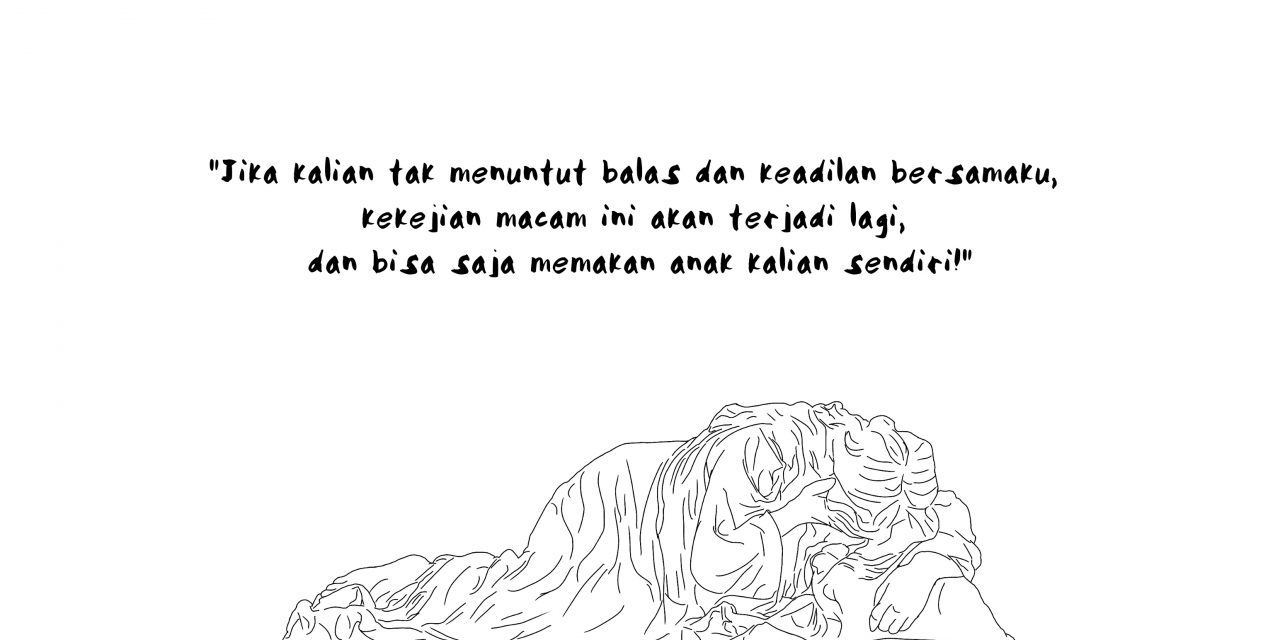

“Bodoh!”, kata ibu ketika itu. “Jika, kalian tak menuntut balas dan keadilan bersamaku, kekejian macam ini akan terjadi lagi, dan bisa saja memakan anak Kalian sendiri!”. Ia benar-benar marah dan kecewa. Tapi ia masih percaya, bahwa akan ada yang mendengar suaranya dan ikut berjuang bersamanya. Dengan keyakinan itu, ia membalsam tubuhku, menghentikan waktu untuk memakannya. Dan, orang-orang itu marah, lantas memasung ibu dalam kandang karena mereka menganggap ibu gila, sebab menolak mengubur mayat anak perempuannya yang mati dengan tak adil.

Tapi suara ibu terlanjur keluar. Walaupun ibu terpasung dan diasingkan dari dunia, dan aku telah dikubur dalam tanah. Tapi suara itu telah ada dan menunggu untuk berlipat ganda.

Ilustrator: Wadimor